O vento carrega o eco – Ensaio Palavra-Imagem com Jacopo Crivelli e obras da 34ª Bienal de São Paulo

Nesta edição do Ensaio Palavra-Imagem, convidei o curador Jacopo Crivelli Visconti para sugerir as imagens e imergir nas palavras. Jacopo é curador geral da 34ª Bienal de São Paulo “Faz escuro mas eu canto” adiada para 2021 (como quase tudo em 2020). Como parte da programação, que já vinha acontecendo desde fevereiro, no dia 13 deste mês foi inaugurada a mostra coletiva “Vento” no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, contando com o trabalho de 21 artistas. Abaixo a lindeza de ensaio de Crivelli Visconti:

Numa tela de Lore Koch, uma bandeirola e uma banqueta aguardam frente a um mar sólido, de onde emerge, no horizonte, a silhueta de uma cidade-miragem, talvez Berenice, a última das cidades invisíveis de Italo Calvino. Por sua capacidade de reproduzir a realidade e ao mesmo tempo afastar-se radicalmente dela, a atmosfera suspensa e quase encantada das pinturas de Koch é comparável à dos filmes de diretores como Michelangelo Antonioni ou Alain Resnais. Os quadros em que Koch retrata parques londrinos lembram a célebre cena de O ano passado em Marienbad em que Resnais mandou pintar no chão as sombras das figuras para que se destacassem com uma nitidez de sonho no pedrisco branco da Grand Parterre dos jardins do palácio de Nymphemburg. Em Vento, os quadros de Koch estão em diálogo com a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, no terceiro andar do Pavilhão Ciccillo Matarazzo. O ritmo preciso das colunas ecoa aquele, igualmente silencioso, das telas. A relação entre a concretude da arquitetura e a qualidade metafísica das pinturas não torna essas últimas mais realistas: pelo contrário, ajuda a entender o caráter onírico do edifício.

Numa das passagens mais fascinantes do seu livro-testamento, Esculpir o tempo, outro cineasta, o russo Andrei Tarkovsky, analisa a reação dos espectadores a L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895), um dos primeiros e provavelmente o mais conhecido dos filmes dos irmãos Lumière. Segundo o cineasta, a famosa fuga do cinema não teria sido causada pelo medo do trem, mas, antes disso, pelo nascimento de um novo princípio estético, consistente no fato que, por primeira vez na história da arte e da cultura, o homem tinha achado a maneira de gravar diretamente o tempo. O homem, diz Tarkovsky, recebia em suas mãos a matriz do tempo real. A passagem literária ajuda a entender a importância das sequências em que, nos filmes do próprio diretor, se abre um hiato na narrativa, e o cinema volta a ser apenas tempo que passa diante de nossos olhos, como na cena do incêndio da cabana em O espelho, ou no traveling pelas autoestradas de Tóquio em Solaris. A intensidade das imagens radica no fato que nelas conseguimos sentir esse tempo real, conseguimos sentir, isto é, que o que ficou gravado na película é algo invisível: o próprio tempo.

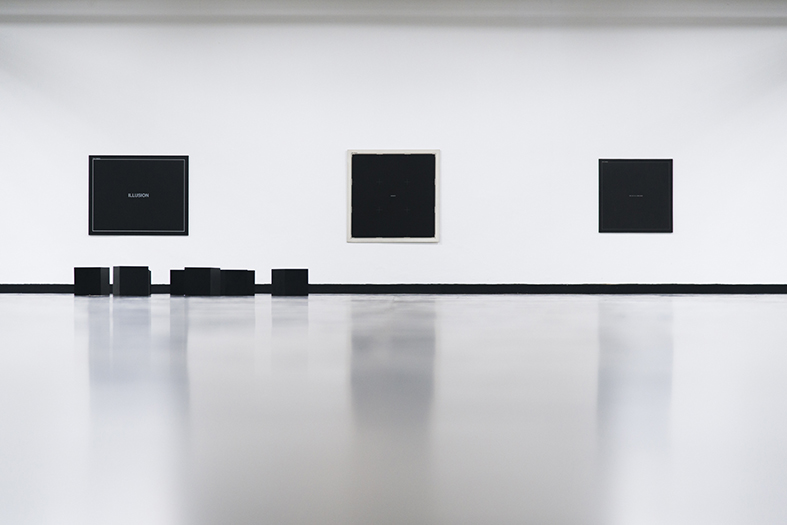

Os dançarinos que, no filme Wind, de Joan Jonas, se esforçam para executar uma coreografia apesar das rajadas que varrem violentamente a praia de Long Island, parecem ocupar a paisagem rarefeita, precisa e plana de um quadro de Koch. E, quase como num filme de Tarkovsky, o que Jonas de fato retrata não é a performance em si, mas o vento. O papel dos dançarinos, nesse sentido, é fazer aparecer o vento, da mesma forma como o papel das obras, em Vento, é tornar visível o espaço, tornar tangível o som, fazer ecoar o silêncio. Qualquer exposição é uma aposta na capacidade das obras de arte de preencher o espaço que elas têm à disposição, mas são raras as oportunidades para tornar essa potência um gesto curatorial explícito e claro, ocupar com poucos trabalhos uma arquitetura tão pura e simples, um espaço que se faz quase metafísico, um de Chirico em escala 1:1.

Glissant também fala, uma e outra vez, de uma estratégia central na sua poética e na concepção desta Bienal: a da repetição. “Repetimos trechos inteiros, de um discurso a outro, naturalmente […] sem nem dar conta de que isso em geral não é muito bem visto nos meios que frequentamos, e depois escolhemos fazer disso um procedimento”. Nos textos e nas falas sobre a 34ª Bienal, há ideias, frases e trechos que também retornam quase iguais sem, contudo, ser os mesmos. É assim quando voltamos a ver uma obra de arte: ela nunca é exatamente como lembrávamos, antes de mais nada porque nós mesmos mudamos. A obra de Ximena Garrido-Lecca, Insurgencias botânicas, foi mostrada pela primeira vez na abertura da Bienal, em fevereiro, e passou a simbolizar, com sua ênfase no processo ininterrupto de transformação de tudo que é vivo, a estratégia curatorial de conceber a mostra como um processo e não como algo cristalizado ou fixo. Nesses meses, tudo mudou, dentro e fora do pavilhão, mas as plantas seguem crescendo, agora rodeadas de imagens, histórias e cantos que nos encorajam a resistir, sem medo, ao pensamento do apocalipse.