Incandescência poética – Ensaio Palavra-Imagem com Juliano Garcia Pessanha e Hiroshi Sugimoto

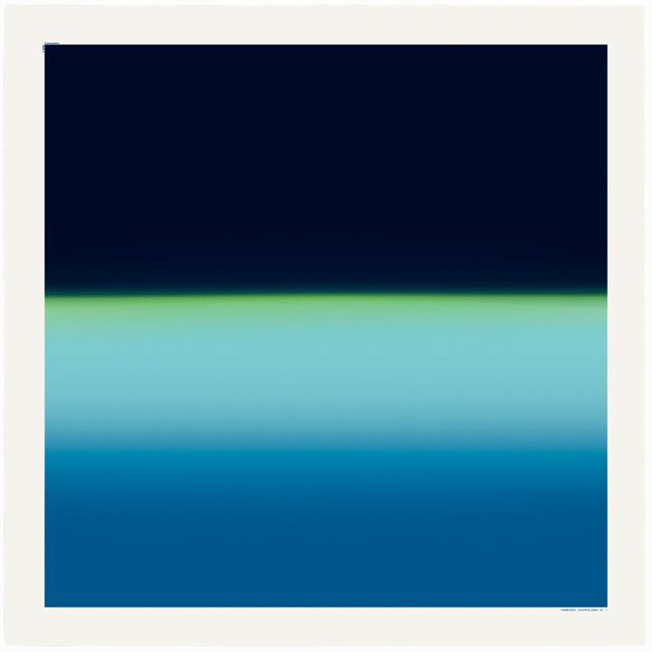

Para esta edição do Ensaio, convidei Juliano Garcia Pessanha para estampar esta página com um trecho de seu mais novo livro “O filósofo no porta-luvas”, lançado na última semana pela Editora Todavia. Formado em filosofia pela USP, ele é autor da tetralogia “Testemunho Transiente”além de “Recusa do não-lugar”(2018), dois livros que me acompanharam nos últimos anos. Eu sabia que queria as palavras de Pessanha neste domingo, mas ainda não tinha as imagens para estampá-las – encontrar as imagens certas é sempre um caminho complexo a se trilhar. Eu mergulhei em seu novo romance, um híbrido que mistura melancolia, humor, uma certa fabulação e a observação das paixões humanas com as maiores discussões da filosofia. Com o trecho que escolhi, só conseguia pensar nas polaroids coloridas do genial artista Hiroshi Sugimoto – mestre do preto e branco – impressas em lenços da marca Hermés, no festival de fotografia “Les Rencontres d’Arles”. Entre fim de 2009 e começo de 2010, durante o inverno no hemisfério norte, ele acordou todos os dias às 5h30 para observar os primeiros raios de sol e se inundar da metamorfose das cores. “Depois de passar pelo espaço negro vazio, a luz do sol atinge e se submete ao meu prisma, refratando-se em um contínuo infinito de cores”. A combinação inusitada entre os dois sugere um portal para diferentes reflexões de uma vida toda.

Numa sexta-feira em que não haveria corrida para Santos, ele foi até o Caps. O psiquiatra havia preparado uma sala para ele. Sentaram-se uns quinze usuários do sistema, duas terapeutas ocupacionais, uma psicanalista e dois psiquiatras. Frederico começou:

“Boa tarde a todos, estou honrado com o convite. Escutei certa vez de uma sereia que eu era um doutor em condição humana. Talvez ela tenha exagerado, mas não há razão para eu não me autorizar a falar. O que vou lhes dizer é o mantra cansado que não cesso de repetir. O ser humano é um camaleão. Em geral ele gosta de tomar a coloração das coisas do mundo, pois isso lhe dá um pouco de sossego. Quando ele está esverdeado perto da folha de uma árvore, assistimos ao camaleão descansar e fechar os olhos. Não é agradável quando encontramos um camaleão tranquilo ou uma pessoa que coincide com ela mesma? Nada é melhor que tomar a cor do mundo e falar seu idioma. Caso contrário, quando não está encostado em nada, o camaleão fica exposto. Zanza sem saber quem é e fala em línguas exaltadas. O Gregório era assim. Ele proclamava: ‘Estou fora dos mapas. Sou um homem antigo. Tudo me confessa!’. “Eu achava lindo o Gregório ser um clandestino. Eu o admirava por ele não estar vestido com o uniforme dos regimes culturais. Ele escapava das coerções discursivas e não tomava parte na cena do mundo. A máquina de embalsamar esquizofrênicos não o pegava. Eu não entendia nada do humano e das suas imunizações. Nada da metamorfose dos camaleões. Para saber algo disso, é preciso partir de uma diferença. Há os camaleões que dizem sim e os que dizem não. No primeiro grupo, a sentença ‘Ah, sim, eu aceito tomar a cor desta flor ou deste tronco’ é dita sem solavanco. O aroma da flor ocupou e preencheu tanto o camaleão que ele mergulhou na sua cor. Já o que se retrai diz: ‘Eu não vou me colorir no mundo. Prefiro ficar suspenso e indeterminado. Pertenço ao nada e ao abismo’. O Gregório era do segundo grupo. No dia em que se apresentou na oficina, ele disse: ‘Dizem que sou pai-de-deus. Desde menino eu via animais em sonhos, antes mesmo de tê-los visto pessoalmente ou em fotografias’. O pai-de-deus era tão exposto e aberto que espelhava a totalidade do real. E, sem nada dentro de si, anotava o ditado das coisas. Mas o Gregório queria aterrissar e ganhar interioridade. Sei disso porque o pai-de-deus me contou que queria misturar-se com uma mulher. Ele estava apaixonado e ansiava abandonar a via negativa. O camaleão queria ganhar cor, inventando uma mulher existente. Na imagem que faço do camaleão, ele não é mera adaptação, pega a cor daquilo que torna seu. Mas a mulher tinha partido e era preciso atravessar o uivo daquele corpo desabitado. Eu me aproximei dele, publiquei seus poemas, tomávamos suco de manga na Paulista, mas eu não mergulhei na sua dor. Eu só a vesti com roupagens filosóficas. Estetizei o Gregório e, em vez de caminhar com ele no interior do grande vazio, pintei o cabelo dele de azul. Eu estava enfeitiçado pela mania de pureza e achava que quem existe na lonjura está fora do circuito da alienação. Para mim, na condição de idiota teológico, Gregório e eu éramos a incandescência poética de singularidades livres da armação do mundo. Esta palestra, meus amigos, é um pedido de desculpas. Sorte a minha não ter morrido naqueles anos de arrogância. Sorte eu estar aqui com vocês participando e sendo visto. Sou agora apenas um olho a mais. Já não vivo na distância como meta-olho. Eu estava intoxicado pela teologia da dor, de Heidegger e de Adorno: de um lado, os que conheciam o sofrimento e sabiam soletrá-lo e do outro, no andar de baixo, os iludidos, os que deviam ser liberados. Ah, amigos, meu autismo filosófico foi corrigido pela visita do mundo. Meu nariz empinado desabou e tudo o que posso fazer agora é falar-lhes da linha onto-topológica e da metamorfose dos camaleões. Não posso falar do teorema de Gödel nem da estrela da manhã, mas posso descrever as posições de quem chegou e quem não chegou na casa do mundo.”

Quando Frederico terminou, foi aplaudido. Sentiu que estava imerso naquele lugar. De fato, o rato, o bolso vazio e o corpo doente tinham-no puxado para o mundo com toda a força. Despencou da redoma-consultório e espatifou no chão. Cessou o delírio de presunção.