A catástrofe se move pelas ondas – Ensaio Palavra-Imagem com Mahmud Darwich e Abdulrahman Katanani

Neste mês de novembro, o Entretempos se dedicará ao Oriente Médio. Os Ensaios serão tomados pelas literaturas do mundo árabe, a partir de escritores traduzidos e publicados pela incrível Editora Tabla, da qual sou fã. Ela tem como foco a publicação de livros referentes às culturas de Oriente Médio e Norte da África e seus ecos no Ocidente. Com o objetivo de ressaltar os pontos de contato, percorrendo e construindo pontes culturais, a Tabla deseja apresentar e representar essas culturas de forma autêntica e longe de estereótipos. Numa parceria alinhada, será um mês com obras de arte palestinas, libanesas e sírias permeadas pelas palavras de tais territórios. Que alegria anunciar esse encontro!

Junto com a Tabla, vem o Geraldo Adriano Campos, Coordenador do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe, que apresentará todos os domingos um dos autores escolhidos, além de me dar uma mão essencial para navegar entre os nomes da arte contemporânea daquela região. É um longo caminho a percorrer, mas também é um convite para mergulhar nesse universo ainda mal explorado em terras brasileiras que tanto tem de Oriente Médio, ainda que pouco conhecido.

A CATÁSTROFE SE MOVE PELAS ONDAS

Por Geraldo Adriano Campos

“O matador mata, o combatente combate e o pássaro gorjeia. Quanto a mim, encerro a busca por linguagem figurativa. Paro completamente minha procura por interpretação, pois a essência da guerra é degradar os símbolos e levar as relações humanas, o espaço, o tempo e os elementos de volta a um estado primordial”.

Com essas palavras, o poeta palestino Mahmud Darwich expõe as tensões do escritor nos escombros da guerra. Além da devastação material, dos corpos despedaçados, da cidade em ruínas, Darwich nos lembra que a guerra degrada os símbolos. O que resta ao poeta? O que pode a linguagem, face à eloquência das bombas?

“Memória para o esquecimento” apareceu inicialmente como texto em 1986 e acaba de ser lançado no Brasil pela Editora Tabla, com tradução do árabe ao português da Profa. Safa Jubran. É o relato dos acontecimentos de um dia em agosto de 1982, durante o cerco israelense a Beirute. Objetivava-se, com o forte bombardeio, impor mais um capítulo de exílio aos palestinos, cujas lideranças encontravam-se no Líbano naquele momento. Um exílio que não cessa de ser renovado desde a limpeza étnica de 1948 e a expulsão de cerca de 800.000 palestinos de suas terras, na Nakba (catástrofe).

Aos herdeiros do desterro a experiência do estado de sítio não é estranha.

Por isso, no mergulho do poeta no estado primordial em busca de uma linguagem, adquirem força gestos triviais como a preparação de um café, convidando-nos a refletir sobre a peculiaridade da produção estética palestina.

Em uma entrevista ao poeta libanês Abbas Beydoun, em 1995, Darwich dizia que os poetas palestinos se encontravam em um “lugar híbrido, em um ponto médio entre o histórico e o mítico”. Seu lirismo transitaria, assim, entre “o alcance da voz de um mito consumado, definitivo e consagrado” e a “estética do cotidiano”. Na obra de Darwich, a ressonância épica é transposta à esfera do prosaico, como possibilidade de afirmação da vida diante da iminência do fim.

Vivenciar o exílio imposto por Israel desde 1948 é também a experiência do “cerco dentro do cerco”, condição compartilhada pelos palestinos que habitam a paradoxal temporalidade do provisório-permanente nos campos de refugiados no Líbano, como o artista Abdulrahman Katanani, nascido em Sabra, após seus avós terem sido expulsos pelos sionistas da Palestina. Katanani nasceu nove meses após o massacre de setembro de 1982, mesmo ano em que transcorrem os acontecimentos descritos por Darwich em “Memória para o esquecimento”. No massacre, os campos de Sabra e Chatila também estavam cercados pelos israelenses, o que permitiu que as milícias falangistas libanesas perpetrassem uma das maiores atrocidades do século XX. “Para que as pessoas não acordassem com o som dos tiros, parte do massacre foi realizado com machadinhas, inclusive de crianças e mulheres grávidas”, contava-me um sobrevivente, em uma conversa em Chatila, em 2016.

“Uma onda do mar. Eu a reconheço e a sigo com apreensão. Vejo-a se cansar antes de alcançar Haifa ou Alandalus. Ela se cansa e então descansa nas margens da ilha de Chipre. Uma onda do mar. Ela não será eu. E eu, eu não serei uma onda do mar.”

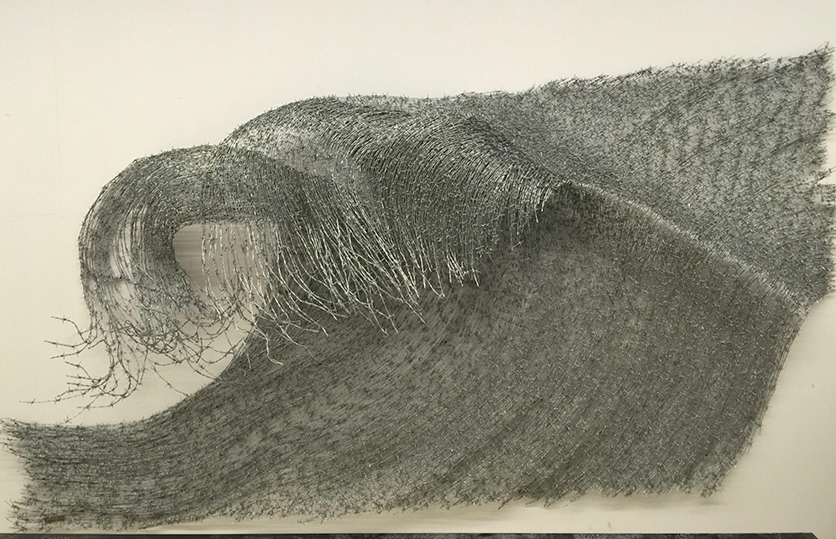

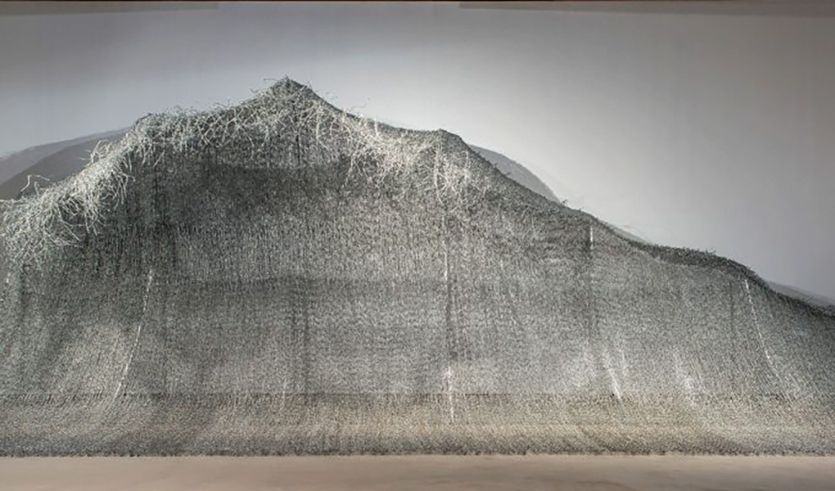

O narrador do livro “Memória para o esquecimento” nos alerta nesse trecho que a catástrofe se espalha com o mar, espaço simbólico em que se fundem esperança e ameaça, atingindo outros portos e cruzando-se com memórias alheias. Se no livro de Darwich “o mar se transforma em terra firme e se aproxima”, na escultura “Onda” (2016) de Katanani, o mar se materializa em arame farpado. Uma imensa onda prestes a engolir-nos. Uma onda coesa a recostar sua intimidante parede, dobrando-se em uma espuma irregular de pontas de arame farpado. Suspensa no momento em que antecede a quebra, a iminência do acontecimento é reforçada pela antecipação da ferida anunciada pelo material que rasga a carne. Com seu irmão, Katanani produziu em Sabra uma máquina de tecer grandes chapas de arame farpado e desenvolveu técnicas para trabalhar com esse material. Não se trata de matéria qualquer. Se a ruína é expressão material emblemática da modernidade, o arame farpado também o é.

O filme “O mar à frente” (2021), do jovem diretor libanês Ely Dagher (atualmente em exibição na Mostra Internacional de Cinema) também oferece a imagem do mar como ameaça. A obra conta a história de Jana, uma libanesa que retorna a Beirute, após um período na Europa. Em uma atmosfera profundamente melancólica, nos deparamos com uma geração que não consegue enxergar possibilidades no trágico contexto do Líbano contemporâneo. Na ausência de horizontes, persiste a espera pela grande onda, a derradeira. Jana procura o mar da varanda do apartamento de seus pais, como quem busca qualquer resquício de um futuro viável. “A grande onda está chegando”, diz Adam, seu namorado, em certo momento. Os personagens falam sobre a provável vinda de um tsunami, que nunca chega.

O mar de Darwich, de Katanani e de Dagher é o da iminência. Do momento definitivo, que tudo engolirá. Há também uma esperança, que exigirá que nos tornemos os donos do tempo, como sugere Darwich: “Haverá tempo para enterrarmos os mortos. Haverá tempo para as armas. E haverá tempo para que o tempo passe conforme desejamos, para que este heroísmo possa continuar, porque, agora, nós somos os donos do tempo…” .

O poeta palestino nos oferece, de tal modo, uma metáfora potente para nosso mundo, que extrapola as questões singulares do Oriente Médio. Em Darwich encontramos uma força que pode nos salvar da onda derradeira.

LIVRO: DA PRESENÇA DA AUSÊNCIA, tradução de Marco Calil

saudade de começos, do modo como a chave fechava a porta. da visão que vê seus objetivos, seus fins. escolher o lugar e a música da noite com artificiosa naturalidade. isto é o exercício passional de medir o pulso do Ser. disto, isto é, desta saudade, trata-se de recapitular o mais belo capítulo do conto: o primeiro, improvisado com destreza de prelúdios. assim nasceu a saudade de todo e cada acidente belo, não de chagas. que saudade não é memória. Saudade é seletiva como um bom jardineiro; ela é repetição de memórias quando suas ervas daninhas fossem removidas. saudade tem efeitos colaterais: viciada em olhar para trás, reservada por não ter deferências para com o possível, mortalmente orientada por transubstanciar presente em passado, mesmo com o amor: vem para fazer da noite um passado comum — diz o doente de saudade. virei contigo para fazermos um amanhã comum — diz a ferida de amor. ela não ama o passado e quer esquecer o fim da guerra. Ele tem medo do amanhã porque a guerra não acabou, porque não quer ficar mais velho. saudade é uma cicatriz no coração, uma digital da terra no corpo. mas não se sente saudade de feridas, não se sente saudade de dores e de pesadelos, senão do que já era antes, de um tempo sem dores senão os prazeres básicos que derretem o tempo, como cubos de açúcar em xícaras de chá, saudade de um tempo de conceitos paradisíacos. ela é um mal sazonal, não contagioso nem letal, mesmo se atingir o corpo em grau de epidemia. saudade é o chamado flauta a flauta, para reorientar os cascos dos cavalos da montaria. ela é o convite para passar a noite com solitários, uma desculpa para não estar a par do passo dos passageiros nos trens, sabidos de seus endereços de destino. é ela que recolhe, para os forasteiros sonharem, a matéria translúcida de lindos nadas, e ainda lhes torra o café do despertar. e ela quase nunca chega cedo. e ela quase nunca interrompe conversas pedestres com taxistas, quase nunca faz comentários em conferências, nem em primeiros encontros entre homens e mulheres… ela é a visita da noite, que chega quando procuras teus traços no que te circunda sem que consigas encontrá-los, e quando o pardal pousa na varanda, isto parece ser o anúncio de uma terra que não amavas tanto quanto a amas agora que ela te habita. ela dava em árvores, pedras, feita remetentes de almas, ideias, brasa na língua. era ar, terra, água, feita então poema. saudade é gemer pelos direitos dos incapazes de reivindicar a força do direito perante a força de expressão… gemer de casas enterradas em assentamentos que o ausente relegou ao ausente, que o presente relegou ao ausente, como a gota primeira do exílio e dos campos de refugiados. saudade é o som de seda que sobe da amoreira, em gemidos mútuos, para quem dela sente saudade. é a convergência do que se tem ciência e do que nada se sabe(rá)… é o protesto do tempo perdido pelo sadismo do presente. saudade é dor que não sente saudade da dor. é dor que o ar fresco causa vindo de morros distantes, dor da busca da alegria perdida. mas é uma dor saudável, pois ela nos lembra que sofremos de esperança… por paixões!

LIVRO: ONZE ASTROS, tradução de Michel Sleiman

como cela branca. Onde nos encontraremos?,

suas mãos perguntaram, olhei para longe,

o mar atrás da porta, o deserto atrás do mar,

beije-me nos lábios, ela disse, e eu disse: Rita, saio de novo enquanto

tenho uva e lembrança e as estações me deixam

murmurando entre o gesto e a palavra?

O que você diz?

Nada, Rita. Imito o cavaleiro de uma canção

que fala da maldição do amor retido nos espelhos…

Que fala de mim?

E de dois sonhos num travesseiro, desentendem-se, fogem, um

puxa a faca, o outro dá instruções à flauta.

Não sei o que significa, ela diz.

Nem eu, minha língua são farpas

como o sentido a que falta mulher. E cavalos suicidam-se

no final do campo…

LIVRO: MEMÓRIA PARA O ESQUECIMENTO, tradução de Safa Jubran

Três horas. Um amanhecer montado no fogo. Um pesadelo vindo do mar. Galos de metal. Fumaça. Ferro preparando um banquete para o Ferro-Mestre e uma alvorada que irrompe em todos os sentidos antes de romper. Um rugido me expulsa da cama e me joga neste corredor estreito. Nada quero e nada desejo. Não consigo ordenar meus membros neste tumulto. Não há tempo para a cautela, nem tempo para o tempo. Se eu soubesse… se eu soubesse como organizar o acúmulo desta morte derramada. Se ao menos eu soubesse como libertar o grito contido num corpo que não é mais meu corpo, de tanto esforço despendido para se salvar da perseguição do caos ininterrupto das bombas. “Chega”, sussurro apenas para verificar se ainda consigo fazer alguma coisa que me guie e aponte para o abismo aberto em seis direções. Não posso me render a tal destino. E não posso resistir a ele. Um ferro late; outro, para ele, uiva. A febre do metal é o cântico deste amanhecer. Que esse inferno faça uma pausa de cinco minutos… depois, seja o que for! Apenas cinco minutos! Eu quase digo: “Cinco minutos apenas. Para que eu possa preparar minha única ferramenta e, em seguida, organizar minha morte ou minha vida”. Mas será que cinco minutos são suficientes? Sim, bastam para eu me esgueirar por este corredor estreito que dá para o quarto de dormir, que dá para o escritório, que dá para o banheiro sem água, que dá para a cozinha, onde estou tentando chegar faz uma hora, mas não consigo, nunca consigo.